L'Allemagne écartelée

Jean Pierre Riou

Le 28 avril 2025, l’écroulement du système électrique ibérique occultait un événement majeur du marché de l’électricité : la publication par l’ENTSO-E d’une proposition de réforme des zones d’enchères du marché couplé de l’électricité.

Ce couplage signifie que pour une meilleure exploitation des interconnexions, les enchères concernant les MWh sont implicitement couplées avec les capacités de transport concernées, en fonction de la disponibilité de chaque point du réseau calculée par le centre Coreso.

Mais les engorgements structurels du réseau amènent les MWh à transiter par les réseaux des pays voisins sans que ceux-ci aient été sollicités pour en être rétribués. Mais les lois de Kirchhoff n’ont que faire des programmes d’enchères et font transiter les électrons par le chemin de moindre résistance sur la plaque de cuivre européenne. C’est ainsi que l’Allemagne, qui a fait l’économie du développement de son réseau pour faire transiter la production de ses éoliennes de la mer du Nord vers le sud industriel où elle sera consommée, emprunte des chemins non négociés par les réseaux frontaliers sans avoir à en faire la demande.

La violation du règlement européen

Cette situation soulève une brûlante question de conformité avec l’article 14 du RÈGLEMENT (UE) 2019/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 qui prévoit la révision des zones d’enchères à la suite de l’examen tous les 3 ans d’éventuelles congestions structurelles pour éviter que les « flux de boucle » ainsi générés ne soient de nature à réduire les capacités d’échange des zones voisines et indique : « Une zone de dépôt des offres est délimitée selon les congestions structurelles et à long terme du réseau de transport. Les zones de dépôt des offres ne contiennent pas de telles congestions structurelles, à moins […] que leur incidence sur les zones de dépôt des offres voisines soit atténuée par des actions correctives et que ces congestions structurelles ne débouchent pas sur des réductions de la capacité d'échange entre zones, conformément aux exigences prévues à l'article 16. »

Or les flux de boucles générés par ces congestions réduisent significativement les capacités d’échanges entre zones des pays traversés, comme l’illustre la situation dramatique qu’ils ont engendré en France le 4 avril 2022. Ces flux ont également pour effet de fausser le marché en orientant à la hausse le cours des pays traversés. La congestion des réseaux bride déjà l'énergie solaire et éolienne dont il faut de plus en plus payer les producteurs pour ne pas produire.

Mais l’Allemagne s’oppose vigoureusement à la séparation de son territoire en plusieurs zones qui feraient grimper le cours du MWh pour son industrie.

L’Allemagne écartelée

Ce 28 avril, l’ENTSO-E rendait donc avec retard son rapport prévu pour 2023.

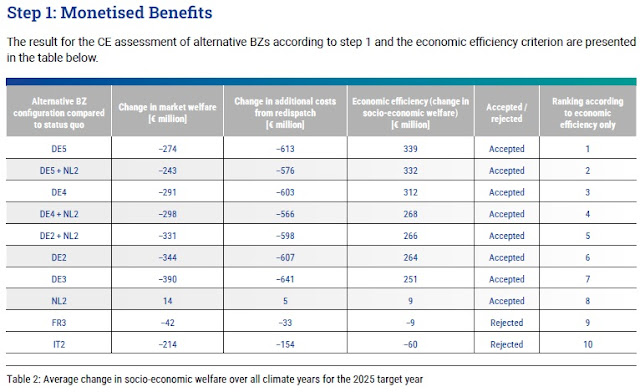

Ce rapport chiffre les bénéfices attendus par chaque scénario de révision des zones d’enchères.

Sans surprise, c’est la séparation de l’Allemagne en plusieurs zones d’enchères qui arrive en tête des économies permises à la collectivité par la fin d’une zone de prix unique. La solution optimale parmi les solutions validées étant la séparation de l’Allemagne en 5 zones différentes, tandis que la séparation de la France, véritable plaque tournante des échanges au sein du marché couplé, n’apporterait que des surcoûts qui expliquent le rejet de cette option.

L’illustration ci-dessous récapitule les avantages économiques, notamment par la réduction de l’écrêtement des EnR et la réduction des coûts (de redispatching) engendrés par chaque option.

Et l’illustration ci-dessous précise l’impact sur les prix nationaux du MWh de chaque scénario. Il montre clairement que l’Europe du nord-ouest serait la grande bénéficiaire de la scission de l’Allemagne en plusieurs zones d’enchères, tandis que l’impact serait à la hausse dans l’Europe du sud est.

Dans tous les cas de figure, la France disputerait le MWh le moins cher d’Europe avec le Danemark. Notons que ces prix ne sont pas des prix observés, mais modélisés pour chaque région en fonction de la réalité du marché mais aussi des coûts de rééquilibrage de réseau pour éviter les congestions et des flux d'électricité.

L’Allemagne se prépare depuis plusieurs années à se battre contre cette réforme qui ne lui permettrait plus de retarder le développement de son réseau grâce à ceux de ses voisins et verrait le coût de ce transport se répercuter sur le prix du MWh dans le sud industriel.

Malgré le caractère juridiquement contraignant du règlement européen, et le caractère structurel illégal des congestions de son réseau, dont le retard s'accroit malgré les centaines de milliards investis dans son développement, on peut imaginer le peu d’empressement de l’indispensable accord du gouvernement d’Outre Rhin pour entériner cet écartèlement de son marché qu'il combat, et qui dispose encore de nombreux leviers juridiques de contestation pour éviter la procédure d’infraction par la Commission européenne.