Perseverare diabolicum

A l’instar du développement des énergies renouvelables, l’échec cuisant de l’ARENH illustre la difficulté de se sortir d’un bourbier qu’on a soi-même créé de toutes pièces

Jean Pierre Riou

Pour respecter les règlements de la Commission européenne, la loi du 7 décembre 2010 (NOME) a créé l’obligation pour EDF de vendre le quart de sa production nucléaire à un tarif avantageux, sous forme d’un « accès régulé au nucléaire historique » (ARENH) au tarif de 42 €/MWh, afin de stimuler l’essor d’une concurrence, alors quasi-inexistante, afin de lui permettre d’investir dans ses propres moyens de production.

Quinze ans plus tard, l’incitation aux investissements des fournisseurs alternatifs est un échec cuisant pour n’avoir pas respecté les injonctions de l’Autorité de la concurrence, et les 42 €/MWh sont toujours en attente du décret prévu par la loi pour en calculer la revalorisation.

Une « rente nucléaire » qui dérange

En 2010, le parc nucléaire d’EDF, déjà amorti financièrement, lui conférait un avantage considérable sur sa concurrence encore quasi inexistante, avec à peine plus de 10 GW sur un total de 135 GW exploités sur le territoire par EDF. Cet avantage, alors nommé « rente nucléaire » fut convoité par le gouvernement Ayrault qui proposa en 2013 de la détourner au bénéfice du financement des énergies renouvelables, au lieu de permettre à EDF d’affecter le fruit de ses investissements passés dans le renouvellement de son parc.

L’esprit ARENH : un dispositif transitoire et dégressif

En 2014, l’Autorité de la concurrence rappelait « La durée du dispositif, près de 15 ans, ne doit pas conduire à en minimiser le caractère transitoire. En effet, cette durée, qui doit permettre l’adaptation du parc de production des concurrents d’EDF, ne paraît pas excessive au regard du temps nécessaire aux investissements importants qu’impose cette activité économique très capitalistique. Dès lors que le caractère transitoire de l’ARENH est inscrit dans la loi, il est essentiel de préparer son extinction. Dans son avis de 2010, l’Autorité insistait sur ce point en indiquant qu’il était important « que la période de régulation intègre dans son déroulement une sortie progressive du mécanisme administré d’approvisionnement mis en place, afin de revenir par étapes aux conditions d’approvisionnement d’un marché normal. » L’objectif est d’obliger les fournisseurs à se

préparer à l’échéance du 31 décembre 2025, à laquelle ils ne pourront plus se procurer de l’électricité à des conditions de prix et de volumes hors marché. À défaut, une pression forte existerait de la part de fournisseurs pour obtenir une reconduction ou une prolongation du dispositif (…), au terme de la période régulée. » (avis n°10-A-08 précité, points 58 et s.)

Dans ce but, l’Autorité avait recommandé d’inscrire dans la loi « une diminution progressive du plafond fixé pour le volume maximal d’électricité régulée, qui serait échelonnée sur la période de 15 ans ». L’article L. 336-2 du code de l’énergie, issu de la loi NOME, indique que : « Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawatt heures par an.»

Un tarif réexaminé chaque année

L’article L 337-14 du code de l’énergie prévoit que « Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8. »

Qui tient compte de l'addition :

« 1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;

2° Des coûts d'exploitation ;

3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;

4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées à l'article L594-1 du code de l'environnement »

C'est-à-dire une évaluation « de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges de fermeture, d'entretien et de surveillance. Ils évaluent, de la même manière, en prenant notamment en compte l'évaluation fixée en application de l'article L. 542-12, les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, et les charges de transport hors site ».

Le dérapage des volumes

La CRE en dresse un bilan qui fait état de 60,8 TWh d’ARENH en 2012, l’introduction d’un volume supplémentaire, à partir de 2014 destiné à couvrir les pertes des gestionnaires de réseaux, et, après une année 2016 sans la moindre demande en raison du prix du marché qui lui était inférieur, une augmentation progressive du volume jusqu’à 122,9 TWh en 2024.

Le cas 2022 :

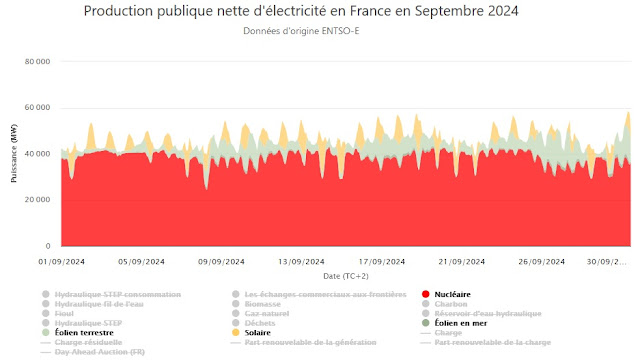

En 2022, la production nucléaire est tombée à 279 TWh en raison des nombreux arrêts préventifs de réacteurs liés au problème de corrosion sous contrainte. Cette conjoncture exceptionnelle a entraîné un solde importateur net d’électricité pour la première fois depuis au moins 1990. Cette pénurie s’est accompagnée d’une hausse considérable de demande d’ARENH qui n’ont pas pu être toutes satisfaites, mais se sont accompagnées de l’allocation de 20 TWh supplémentaires au prix de 46,2 €/MWh. », soit un total selon la CRE de 151 TWh d’ARENH en 2022, soit bien plus de la moitié de la production nucléaire d’EDF cette année là.

Un manque à gagner pour EDF

Il est édifiant de calculer le manque à gagner par rapport à l’évaluation de la Cre qui considérait que « Le prix spot base moyen pour l’année 2022 a connu une hausse exceptionnelle par rapport à 2021 pour s’établir à 275,9 €/MWh en moyenne sur l’année ». En cédant 151 TWh ARENH à vil prix, c’est en effet à une hauteur de pas moins de 34 milliards d’euros qu’EDF aura ainsi contribué malgré lui au bouclier tarifaire. De son côté, EDF confirme dans son rapport d’activité 2022 « Le recul de la production nucléaire, essentiellement lié aux contrôles et réparations de la corrosion sous contrainte, a un impact estimé à - 29 137 millions d’euros en EBE (1), compte tenu des achats rendus nécessaires dans un contexte de prix de marché très élevés. »

(1) Versus - 32 Mds€ publiés dans le CP du 27 octobre 2022 sur la base des prix à terme au 7 octobre 2022 qui ont fortement baissé depuis )

L’étonnante raison de la stagnation à 42€/MWh

Dans sa délibération du 10 février 2022 la CRE déclare :

« Depuis l'année de livraison 2012,

le prix auquel EDF cède les volumes d'électricité nucléaire au titre de l'ARENH

s'établit à 42 €/MWh, tel que

prévu par l'arrêté des ministres en charge de l'économie et en charge de

l'énergie du 17 mai 2011.

La définition d'une méthodologie de calcul du prix rendue possible par l'article L. 337-15 du code

de l'énergie n'ayant jamais été précisée, la CRE ne dispose d'aucune

référence méthodologique

règlementaire sur laquelle fonder son objectivation des facteurs justifiant une

évolution du prix de l'ARENH. »

En effet, cet article renvoie à Article L336-10 qui stipule :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment : […] 2° Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d'achat de l'électricité cédée dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en application du présent chapitre et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces conditions d'achat. »

Un décret jamais paru

En décembre 2017, la Cour des Comptes en dévoilait l’explication en écrivant : « La loi prévoit qu’un décret détermine les modalités de calcul du prix de l’ARENH (article L. 337-15 du code de l’énergie). Le projet de décret, élaboré en 2014 par la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), a fait l’objet d’échanges avec la Commission européenne. Ces échanges n’ont pas abouti à une solution acceptée par les deux parties sur le mode de calcul. Le projet n’a pas été modifié et le décret n’est jamais paru. Le prix de l’ARENH qui doit, d’après les dispositions de l’article L.337-14 du même code, être révisé chaque année, est inchangé à 42 €/MWh depuis 2012 ».

Ce décret aurait dû permettre, à minima, la révision annuelle de son tarif, pour tenir compte delà la simple inflation qui aurait dû porter à 52 € 2024, selon France-inflation.com, le tarif ARENH 2012 de 42 €/MWh, mais aussi de la flambée du cours du MWh en 2022 et des charges supplémentaires d’EDF liées au durcissement des normes de sûreté.

L’échec cuisant de l’ARENH

Par delà ce gel étonnant, il importe de constater les conséquences de l’absence totale de la dégressivité du mécanisme pourtant prévue. Le Rapport parlementaire 1695 de 2023 est accablant pour l’ARENH qui, au lieu d’encourager de nouveaux investissements, « met en péril la souveraineté énergétique de la France en freinant les investissements nécessaires à sa sécurité d’approvisionnement électrique. » et précise « Non seulement l’ARENH n’a pas incité les fournisseurs alternatifs à développer de moyens de production qui leur sont propres, mais en plus ce dispositif a pénalisé les investissements d’EDF par le manque à gagner et l’endettement ». Et confirme ce point en citant la Cour des comptes : « les investissements des fournisseurs alternatifs dans des moyens de production de base sont inexistants et aucun contrat de long terme n’a permis à ces derniers de préparer la fin de l’ARENH après 2025 ». Déplorant les allers-retours des fournisseurs alternatifs entre ARENH et marché selon les fluctuations de ce dernier leur permettant des offres alléchantes à de nouveaux clients qu’ils abandonnent en disparaissant quand le marché leur est défavorable, sans avoir investi quoi que ce soit dans le système.

Le rapport cite le commentaire accablant de l’ancien PDG d’EDF H. Proglio : « Pour un industriel, l’idée même d’accepter de céder sa propre production à ses concurrents virtuels, qui n’ont eux-mêmes aucune obligation de production, est surréaliste. Nous avons fait la fortune de traders, non d’industriels »

Quand l’EDF

d’avant était en avance d’un temps

Désormais le dos au mur, il est difficile d’abandonner en rase campagne la myriade de fournisseurs alternatifs inutiles et leurs millions de clients en avouant qu’on s’est trompé. Et c’est désormais la fuite en avant de quinze nouvelles années d’ARENH qui se profile, pour le plus grand profit des traders, sans que les fournisseurs alternatifs n’aient de raison supplémentaire d’investir, en se contentant de priver EDF de ses moyens de le faire.

On trouvera alors d'autres justifications pour justifier le mécanisme de l'ARENH, ainsi qu'on évoque désormais l'urgence de répondre aux besoin d'électrification pour justifier celui du développement des EnRi, dont l'objectif premier était de sécuriser le système électrique, baisser les coûts et réduire l'impact sur l'environnement.

Comment ne pas évoquer, une fois encore, la vision de Marcel Boiteux dans Futuribles : « Mais, après qu’à travers les siècles le pouvoir des plus riches l’ait peu à peu emporté sur celui des plus forts ne peut-on penser qu’un jour viendra où le pouvoir de l’argent sera lui-même sublimé par une forme de pouvoir dont les motivations seront plus élaborées ? […] là où monopoles naturels et coûts de transaction prévalent, réapparaîtront des entreprises publiques chargées efficacement des missions que le système du marché permet mal de remplir.

Alors l’EDF d’avant aura été seulement en avance d’un temps ... »