Coût de l’énergie : quand la Cour des Comptes se trompe sur toute la ligne… les énergies renouvelables sur « courant alternatif »

Alors que les énergies renouvelables sont souvent présentées comme un atout économique et écologique pour l’avenir, un regard croisé entre les prévisions de la Cour des comptes en 2018 et les chiffres plus récents de la CRE pour 2026 révèle de profondes divergences d’analyse.

Atlantico : Vous avez fait un parallèle entre le rapport de la Cour des comptes 2018 et les prévisions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour 2026, pouvez-vous nous en préciser le sens ?

Jean-Pierre Riou : Le coût des énergies renouvelables pour le consommateur/contribuable est au centre de la controverse sur l’énergie, particulièrement en ce qui concerne la place de l’éolien et du photovoltaïque dans l’équilibre du système électrique. Et la réponse à votre question demande un rappel historique.

Lors de son audition devant le Sénat de juin 2007 le vice-président du syndicat des énergies renouvelables prévoyait qu’après être une charge pour les consommateurs jusqu’à 2015, « la contribution devient négative. Les producteurs éoliens génèrent alors une rente pour la collectivité. »

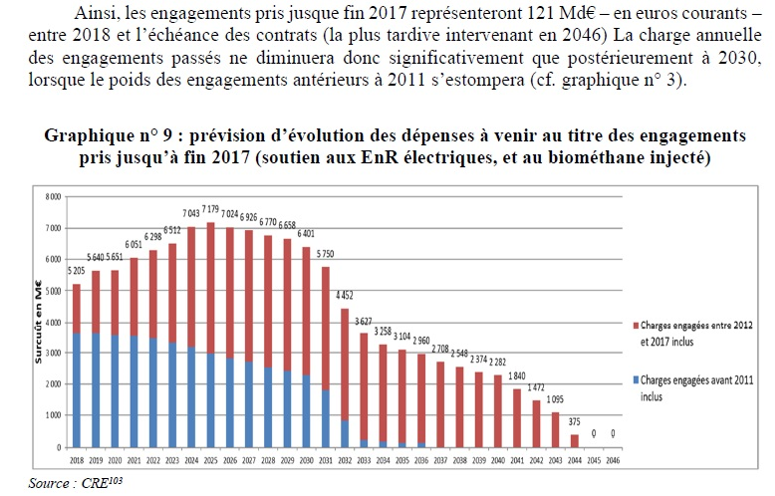

En réalité, 10 ans plus tard, c’est une tout autre prévision que publie la Cour des comptes dans son rapport de mars 2018, en chiffrant à 121 milliards d’euros le seul surcoût du soutient aux tarifs d’achat des énergies renouvelables conclus jusqu’en 2017, jusqu’à leur échéance, la plus tardive intervenant en 2046, ainsi que l’illustre le graphique de la page 46 du rapport reproduite ci-dessous.

Pourtant, la Cour des comptes n’avait pas prévu l’exception de 2022-2023 où la France a connu pour la première fois de son histoire un solde importateur net d’électricité, au lieu du rang de plus gros exportateur MONDIAL d’électricité qu’elle assure pratiquement chaque année depuis 1990. Cette exception est liée au concours de circonstances d’un problème générique de corrosion sous contrainte qui a affecté son parc nucléaire dans un contexte d’arrêts de longue durée liés au grand chantier 2014-2025 du « grand carénage » destiné à remettre à neuf et aux normes les plus exigeantes post Fukushima l’ensemble du parc nucléaire français. Auxquels s’est greffée l’irresponsable fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim , pourtant en parfait état pour de seules raisons politiciennes.

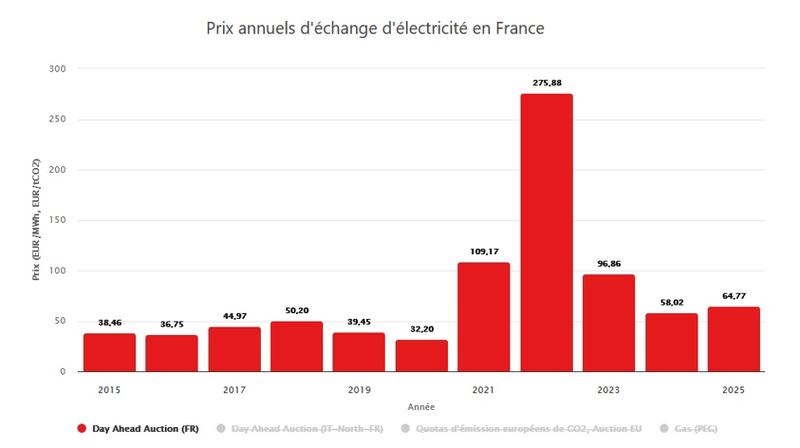

Le risque de pénurie qui en avait découlé avait alors affolé les marchés. Dans son rapport sur les prix à terme pour l’année 2023, la CRE considérait que « Les prix à terme de l’électricité pour l’hiver 2022-2023 pour livraison en France sont extrêmement élevés et ne correspondent plus à une anticipation moyenne des prix spot telle que modélisée historiquement. Ils reflètent soit des anticipations de forte pénurie, soit une prime de risque élevée sur le marché de l’électricité français, et vraisemblablement la conjonction des deux. »

C’est ainsi que les prix spot du MWh français ont atteint des niveaux inédits, atteignant le plafond de 3000/MWh le 4 avril 2022 et justifiant le soutien du gouvernement par un bouclier tarifaire.

La charge des EnR pour le service public de l’énergie étant calculée en lui déduisant le coût évité par leur production sur la base des prix du marché, on comprendra aisément que lors de l’exception historique de 2022-2023, ces EnR auront contribué positivement au budget de l’État. Je n’insisterai pas sur le déferlement de commentaires triomphants cherchant à accréditer l’idée de l’incompétence de la Cour des comptes qui n’avait pas compris qu’éolien et photovoltaïque allaient rapidement devenir une aubaine pour les finances publiques.

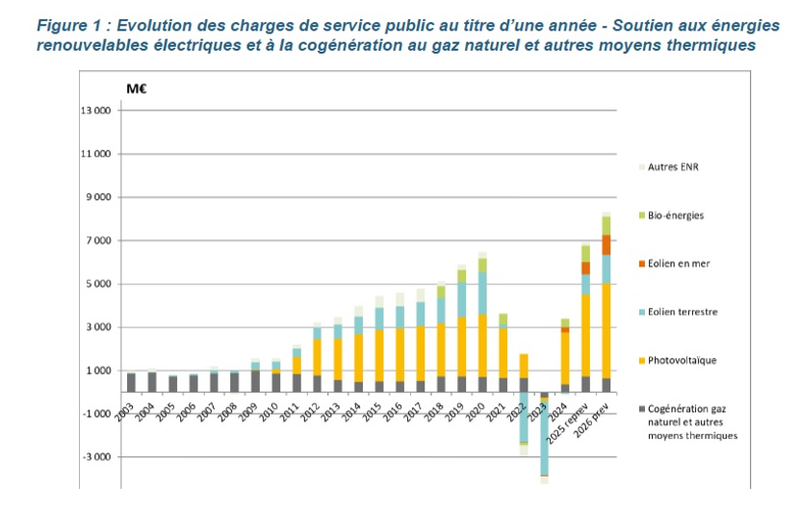

C’est la raison pour laquelle j’ai mis en parallèle l’historique et les prévisions des charges publiés la CRE, et reproduits ci-dessous

Cette illustration confirme que la contribution positive des EnR (ou charges négatives) est bien une parenthèse et non un statut pérenne.

Le graphique ci-dessous de l’institut Fraunhofer montre, si besoin en était, que le cours spot du MWh français a bien connu une exception particulièrement marquée en 2022, ce cours étant déduit de la charge liée aux tarifs d’achat de chaque MWh produit par les EnR.

Vous évoquez aussi les contrats conclus après 2017. Quelle est leur particularité ?

Les tarifs (d’obligation) d’achat sont fixés pour chaque filière et l’indexation de leur évolution est inscrite dans la loi. Mais après 2017, ils ont été remplacés par des appels d’offre débouchant sur des compléments de rémunération (sauf notamment pour l’éolien en mer qui est resté en obligation d’achat). Le producteur vend alors lui-même sa production sur le marché et le contrat lui garantit le complément de rémunération permettant d’assurer la garantie du prix convenu. La Cour des comptes ne pouvait pas intégrer ces appels d’offre qui n’étaient pas encore attribués en 2018. C’est la raison de la décroissance de son graphique après 2023 avec l’extinction progressive des anciens contrats. Tandis que celui de la CRE comptabilise les tarifs obligatoires d’achat et les compléments de rémunération. Son illustration semble montrer qu’au contraire, le pire est à venir.

Pourquoi l’intermittence de l’éolien ou du photovoltaïque vous semble-t-elle si décriée ?

On ne sait toujours pas stocker l’électricité pour un coût acceptable par la collectivité à une échelle suffisante pour se permettre la moindre réduction du parc pilotable en raison des épisodes prolongés sans vent ni soleil. C’est ainsi que depuis 2000 la production de l’UE, qui n’a augmenté que de 6,23%, s’est accompagnée d’une augmentation de son parc pilotable de 6,43% malgré le développement exponentiel de ses EnR de + de 3000%, ainsi que le montrent les chiffres d’Eurostat.

Cette politique et l’obligation d’entretenir un doublon pilotable est défendable pour des pays au mix électrique fortement carboné comme l’Allemagne auquel les EnR permettent de réduire le facteur de charge des centrales à charbon. Mais l’intérêt de financer un doublon intermittent pour un pays comme la France dont le mix est déjà décarboné est bien difficile à cautionner. L’effet des EnR est de forcer les centrales nucléaires à moduler de plus en plus à la baisse chaque fois que le soleil ou le vent sont généreux.

Non seulement elles remplacent alors un moyen de production moins carboné qu’elles mêmes, avec 3,6 gCO2/MWh pour le nucléaire pour 3 fois plus pour l’éolien et 10 fois plus pour le PV, mais il s’avère que ces modulations forcées fatiguent prématurément des composants des réacteurs, ainsi que l’a très bien montré l’ancien haut-commissaire à l’énergie atomique Yves Bréchet.

C’est la raison pour laquelle le rôle de la France me semble être d’assurer la stabilité du réseau européen et non de le fragiliser davantage, car son gestionnaire, Entsoe a alerté à plusieurs reprises des risques que lui faisaient courir de fortes proportions de ces énergies renouvelables intermittentes.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire