EnR : entre pression fiscale et précarité

Jean Pierre Riou

Publié sur Economie Matin

https://www.economiematin.fr/enr-fiscalite-energie-renouvelable-france-riou

Les 2 parties du présent article : « La fiscalité

énergétique » et « Le vrai prix des EnR » visent à éclairer à la

fois la répartition sociale de l’effort fiscal du financement des énergies

renouvelables (EnR) et à préciser le montant induit par celles-ci.

La fiscalité énergétique

Dans les pays de l’OCDE, le ratio

impôts/PIB s’échelonnait en 2023 de 17.7 % au

Mexique à 43.8 % en France. La répartition sociale permet

cependant à 54,1%

(en 2022) des foyers fiscaux français d’être dispensés du prélèvement

obligatoire de l’impôt sur le revenu. Mais pour autant, le financement du

gouffre sans fond de la transition énergétique fait injustement porter le plus

gros effort sur les plus pauvres, et tout particulièrement sur ceux des

campagnes. Les

maladresses de la taxe carbone avaient fait sortir les gilets jaunes dans

la rue, le poids du soutien aux énergies renouvelables menace aujourd’hui

d’attiser la colère des « gueux ».

Selon le rapport

sur l’impact du budget vert annexé au projet de loi de finance 2025, les

ménages les plus pauvres (premier quintile), auront payé en moyenne une

facture énergétique de 2270 € en 2022. Ce poste aura représenté 13,5% de leur

revenu total, dont 7,7% pour leur logement et 5,8% pour le transport, contre

4,1% en tout pour les ménages les plus aisés (rapport page 232). La seule fiscalité sur cette énergie

représentant ainsi un effort qui pèse bien davantage sur les ménages les plus modestes

en prélevant 2,5% de leur budget, ainsi qu’illustré ci-dessous.

Contrairement à l’impôt sur le revenu dont la

répartition sociale permet donc à plus

de la moitié des ménages de se dispenser de s’acquitter, cette fiscalité

sur l’énergie, frappe injustement les plus pauvres pour financer la transition

énergétique, et prélève ainsi 2% de leur budget via les transports (en vert) et

0,5% via leur habitat (en bleu). Le rapport montre qu’elle se décompose en 0,2%

sur l’électricité, 0,6% sur la taxe carbone et 1,6% sur la fiscalité des

carburants et combustibles hors taxe carbone.

Les gueux du premier

quintile

De surcroît, les ménages ruraux supportent une charge

supérieure ainsi que l’illustre la figure ci-dessous, en raison notamment de

l’absence de service public de transport qui accroit leur budget de ce poste

(en vert).

On n’en comprend que mieux le ressentiment des « gueux »

dénoncé par Alexandre Jardin, lors de l’instauration des mesures de

« Zones à faible émission mobilité » (ZFE) visant à interdire l’accès

aux centres urbains à leurs véhicules jugés trop anciens.

La décorrélation entre les charges et la taxe

destinée à la financer

Cette

fiscalité énergétique, déjà lourde en 2022, a pourtant bénéficié de la

parenthèse éphémère du bouclier tarifaire. En 2019, elle représentait en effet 4,5% du

budget des ménages les plus pauvres, avec notamment une recette de

l’accise sur l’électricité de 7837 € contre seulement 2513 € en 2022. Cette

charge étant appelée à retrouver son niveau à partir de 2025 avec la fin de ce

bouclier.

Cette fiscalité abonde le budget général de l’État qui

finance le soutien aux EnR via le programme 345. Pour autant, en raison de

l’application du bouclier tarifaire, les recettes de l’accise sur l’électricité

en 2024 (1,5 milliard d’euros) ont été bien inférieures aux plus de 7 milliards

de charge CSPE constatées pour 2024 dans la délibération

de la CRE comme le précise le tableau

du ministère reproduit ci-dessous.

Dans ce

programme 345 du projet de loi de finance 2025 le Sénat fait

état de ces 7 milliards de charges CSPE en 2024, et prévoit 9,5 milliards

en 2025.

Une taxe chasse l’autre

Cette

décorrélation entre la taxe prélevée et les charges CSPE (Charges du service public de l’énergie) date de 2016 où la CRE

avait évalué le niveau nécessaire au financement de ces charges à

27,05 €/MWh pour l’électricité, mais devant l’impossibilité légale de

l’augmenter de plus de 3 €/MWh, la CRE l’avait fixée à 22,5 €/MWh à compter du

1 janvier 2016, (soit 16 % de la

facture moyenne TTC d’un client résidentiel). D’autre part ce financement par la

CSPE (Contribution au service

public de l’électricité) n’étant

pas conforme à la Directive européenne 2003/96 sur la taxation de l’énergie en

tant qu’il échappait au contrôle du parlement, la corrélation directe entre la CSPE et les CSPE devenait obsolète.

C’est

ainsi qu’au 1er janvier 2016, cette CSPE se voyait absorbée par la

Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), perçue pour

le compte des Douanes, puis intégrée au budget de l’État. Et dans le même

temps, cette TICFE se voyait rebaptisée

CSPE, ce qui ne pouvait manquer d’entretenir durablement la confusion

et laisser penser que l’augmentation des charges liées aux énergies

renouvelables du service public de l’électricité (CSPE) cessait enfin. Tandis

que le soutien aux énergies renouvelables était assuré par un compte

d’affectation spécial « transition énergétique » (CAS TE) abondé par

les taxes sur l’énergie et le carbone. La Cour des

Comptes relevait d’ailleurs que « dès l’exercice 2017, le financement du CAS a été profondément

modifié puisqu’il a été acté que ce serait la TICPE qui prendrait le relais,

essentiellement grâce au rendement croissant associé à la contribution

climat-énergie (CCE) », autre nom de la taxe carbone. Et confirmait « une alimentation quasi-exclusive

du CAS par de la TICPE en 2017 » (taxe sur les produits

pétroliers), « le reste des

ressources provenant de la TICC (taxe sur le charbon) à hauteur de 1 M€ ».

L’évolution

des factures d’électricité devenait décorrélée de ce financement. Le même

schéma demeure depuis le remplacement du CAS TE par le programme 345.

Pour mémoire, lors de sa création en 2003, la CSPE

était de 3,3 €/MWh.

Aujourd’hui, selon

le ministère des finances, l’accise sur l’électricité, qui la remplace, est

passée de 20,5 €/MWh à 33,70 €/MWh au 1er février 2025 en raison de

la fin du bouclier tarifaire, pour les « ménages et assimilés », puis

29,98 €/MWh au 1er août, pour compenser le passage à 20% de la TVA

sur l’abonnement. Ajoutons que 29,98 est le taux HT de l’accise et qu’une TVA

de 20% s’applique sur les consommations,

l'accise, la CTA et l'abonnement. Le

consommateur paye donc 35,98 €/MWh TTC

cette accise sur l’électricité.

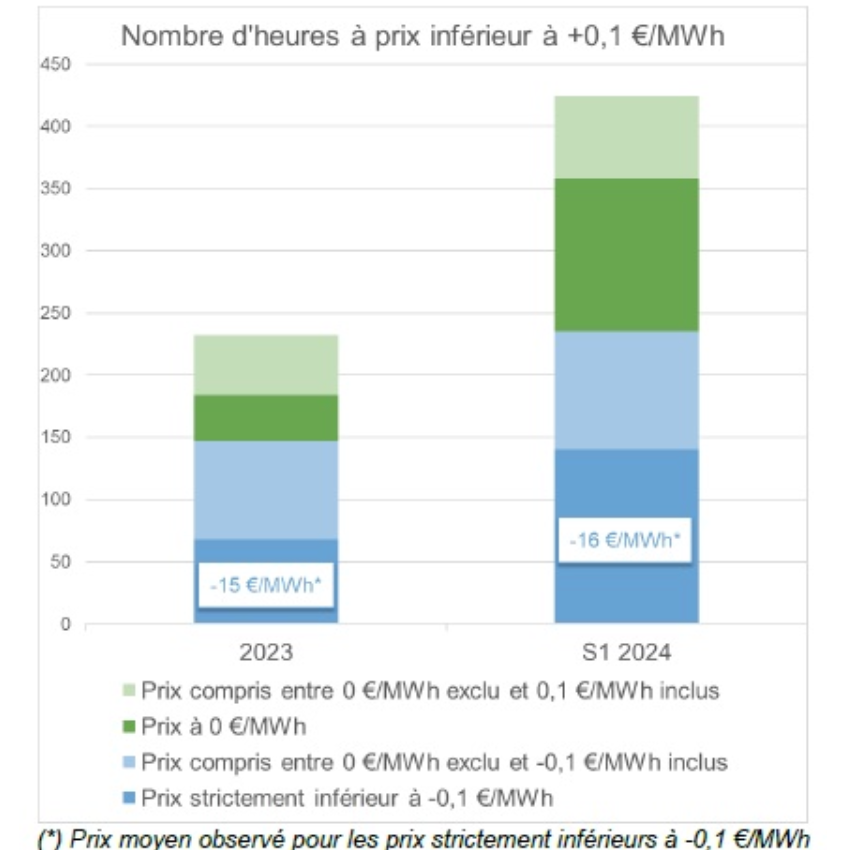

Le vrai prix des EnR

Selon

RTE, le prix de l’électricité pour les ménages se divise en 3 tiers :

1/3 dépend du prix de production de l’électricité, 1/3 représente les frais

d’acheminement, transport et distribution, et 1/3 est composé de taxes. Ce qui

soulève au passage l’intérêt de l’ouverture d’un marché libéralisé dans la

mesure où la concurrence ne peut jouer que sur la partie « frais de

gestion » de l’abonnement, à fortiori lorsque cette concurrence ne produit

rien et se contente d’acheter sur le marché pour revendre à ses clients.

D’autre part, cette concurrence est faussée par les contrats

de longue durée convenus avec les énergies renouvelables, qui entraînent mécaniquement une augmentation

des taxes parallèle à chaque baisse du prix du kWh en raison de la plus

grande différence entre le prix convenu et le prix considéré évité par leur

production, ainsi que l’observe le rapport

sénatorial sur le projet de loi de finances pour 2025.

Or, force est de constater que l’abonnement, notamment du

tarif base, est passé de 96,97

€TTC en 2012 à 233,7 €TTC en 2025, soit une

augmentation de 141% en 13 ans,

participant à l’augmentation du prix de l’électricité, qui a plus

que doublé en 15 ans, avant de connaître, il est vrai, une réduction en

2025, mais alors que ce prix n’avait pas bougé durant les 15 années précédentes,

avec 0,1122

€/kWh en 1991 et 0,1123 €/kWh en 2007, soit une baisse en euros constants

(2024) entre 0,19 €(2024)/kWh en 1991 et 0,15 €(2024)/kWh en 2007.

Les surcoûts induits

sur le réseau

En février 2025 RTE présentait son plan

à 100 milliards d’euros en 15 ans pour rénover le réseau de transport, soit

un besoin comparable

à celui d’Enedis pour le réseau de distribution.

RTE

Dans son schéma

décennal (SDDR 2025), RTE projette en effet le triplement des coûts en 6

ans, avec 7,5 Md€ et 2030 contre 2,3 Md€ en 2024.

La part visant à rénover

le réseau et l’adapter au changement climatique figure en rouge sur

l’illustration ci-dessus et apparaît très minoritaire. L’essentiel des

investissements vise à permettre l’augmentation d’injection des énergies

renouvelables et apparaît en bleu, avec notamment la partie « raccordement

de l’éolien en mer », représentée dans le segment bleu supérieur et

représente 37 Md€ sur les 100 Md€

prévus dans ce SDDR2025. Le développement des interconnexions figure

tout en haut en mauve et reste anecdotique après 2027, tandis que le segment

inférieur bleu représente notamment la mise

en service de 40 % des infrastructures prévues pour les EnR terrestres via les « Schémas régionaux de raccordement au réseau

des énergies renouvelables » (S3REnR

deuxième génération). Le segment jaune, enfin, représente les télécom et moyens

de pilotage du système, dont la CRE a dénoncé l’insuffisance de sophistication du pilotage des EnR pour passer au pas de 15

minutes au lieu des heures rondes.

Sans surprise, l’Allemagne,

plus ambitieuse en termes d’EnR, prévoit plus de 250 Md€ et la Grande Bretagne

150 Md€ en 10 ans (Voir page 12), mettant ainsi en évidence la

corrélation entre la part d’EnR et les besoins d’investissements dans le réseau,

tandis que les analystes s’accordent pour imputer le récent blackout ibérique

au manque

d’investissements dans le réseau espagnol.

Enedis

Quant au réseau de

distribution, Enedis annonce clairement la couleur en chiffrant les besoins en

fonction des projets d’EnR, pour transformer son réseau, conçu pour distribuer

des quantités limitées au consommateur, en flux bidirectionnels permettant de

refouler la production locale des EnR, notamment vers

le réseau RTE. Transformation qu’Enedis considère comme une révolution, « un immense défi » et « un réel changement de paradigme » qui ne doit pas être

sous estimé, ainsi qu’il l’a déclaré devant le Sénat. Cette corrélation

est transparente dans l’en tête du chapitre 4 de ses éléments

de prospective à horizon 2050 : « Le

développement des énergies renouvelables raccordées au réseau de distribution

sera le facteur le plus déterminant pour Enedis » qui prévoit un besoin pouvant aller de 1,5 Md€ par an à 8 Md€ par an

selon la croissance et le scénario de développement des EnR, avec un rythme

actuel de 2 Md€. Dans le SDDR 2025, RTE explique que « Éolien

terrestre, solaire et petites installations hydrauliques sont raccordés

majoritairement aux réseaux de distribution, mais leur développement dépend

de plus en plus des renforcements qui seront réalisés sur le réseau haute

tension (63 et 90 kV, voire 225 kV) via des postes électriques permettant

de collecter leur production et de la répartir plus largement sur le

territoire. »

Le détail de

ces besoins avait été analysé par Le Mont Champot dans « Pourquoi il est urgent de dégraisser le mammouth ».

La croisée des chemins

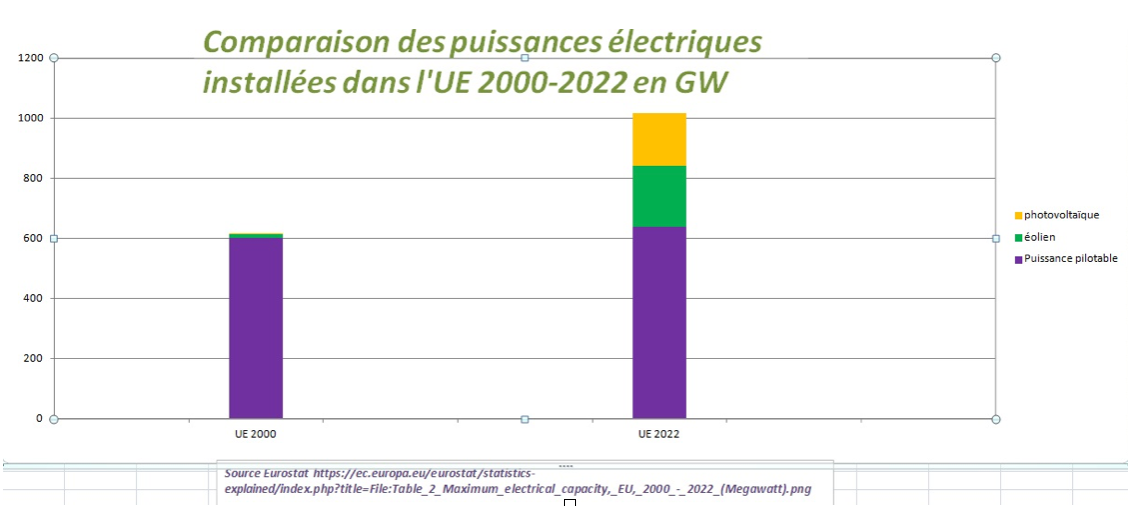

Ces

investissements dans le réseau sont financés via le TURPE, celui-ci représente

entre 20% et 30 % de la facture d’un client résidentiel, selon la CRE. Mais c’est toute

la fiscalité énergétique qui devra assumer l’explosion du poids des subventions

et coûts induits par le doublon intermittent éolien/photovoltaïque, bien

inutile à notre parc de production déjà décarboné et surcapacitaire. Coûts

auxquels il convient d’ajouter les subventions aux centrales pilotables dont on ne peut toujours pas se passer du moindre MW installé. Et ces subventions devront être d’autant plus fortes que les

modulations à la baisse leur seront fortement imposées par les EnR, y compris

au parc nucléaire. Car la difficulté n’est pas de fermer la moindre d’entre

elle, mais bien d’arriver à s’en passer, ainsi qu’en a alerté l’Entsoe en avril

dernier dans son « Évaluation

de l'adéquation des ressources européennes »

(ERAA)et dans laquelle il attire l’attention sur les « risques

importants » qui le menacent, en raison de la perte de viabilité

économique des capacités pilotables, dites « flexibles ».

Ce budget

colossal ne sera pas financé par le truchement d’un prélèvement réparti en

fonction des revenus, mais en demandant le plus gros effort à ceux qui ont déjà

le moins. La France, à la veille de la publication de la programmation

pluriannuelle de l’énergie (PPE3) se trouve à la croisée des chemins.

Une fuite en

avant vers l’augmentation de la puissance de notre doublon intermittent

porterait une lourde responsabilité dans l’explosion d’un conflit social.

SDDR 2025 https://assets.rte-france.com/prod/public/2025-02/RTE_SDDR2025_Synthese.pdf